砧の新資料(6) ― 2012/12/16

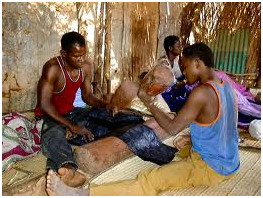

これはアフリカのマリという国での砧打ちの風景。 ある旅行者のブログに掲載されていたものです。 http://sahelnet.org/mt/2006/2007/04/post-274.html

このマリの砧は、洗濯後の砧打ちではなく、布地の染色後の砧打ちです。

洗濯後の砧打ちなら、洗濯作業の延長ですから普通は女性がやるものですのですが、ここでは「染めた布に色が馴染み艶が出るように」とありますから、布地生産の仕上げ工程での砧打ちです。この場合は男性がする場合が出てきます。日本では宮古上布の例があります。

このブログでの解説で気になったところは、「日本でも、かつてはそうして布を打ち和らげていた。」という部分です。辞書等ではそういう解説をするのが多いですが、間違いです。皺をとり艶を出すのが砧の目的であり、和らげるのが目的ではありません。もし布地を打って和らげるとしたら、その布地は擦り切れてしまうでしょう。

ところで道具ですが、台が太い丸太です。また叩く横槌は、叩打部が人の頭ほどの大きさがあります。

コメント

_ 田吾作 ― 2013/03/17 17:07

_ 辻本 ― 2013/03/17 19:57

>洗濯するにも手でもみ洗うには骨がおれたから、足で踏みつけて洗ったものである

日本では、16世紀までは足踏み洗い、それ以降に手揉み洗いに変化します。この変化は、絵巻物や洛中洛外図等の絵画資料から言えることです。手揉み洗いが辛いから足踏み洗いをしたという説は、俗説に過ぎないと思われます。

>織って裁って縫うまえに、きぬたで打って布をやわらかにした。そうしなければ着られるものではなかった。

それほど硬いのであるなら、織る前の糸の段階で柔らかくしなければならないでしょう。

砧打ちは、洗濯あるいは機織り後の仕上げ段階に、皺を取り、艶を出すものです。布を柔らかくするものではありません。

宮本常一は、砧について一般に誤解された知識をそのまま使ったと思われます。

_ 田吾作 ― 2013/03/19 14:57

この件に関連して次のような資料もあります

「 これは栃木県から福島県へ越えようとする山中での話なのですが、いかに不潔か、ということです。また次に、

この人たちはリンネル製品を着ない。彼らはめったに着物を洗濯することはなく、着物がどうやらもつまで、夜となく昼となく同じものをいつも着ている。(第十二信)

これはこのとおりだったと思うのです。これは先ほどの裸でいるということと関係があって、着物をできるだけ汚さないようにする。それは洗濯すると痛んで早く破れるからで、 着物の補給がつかなくなるのです。それでもだいたい一年に一枚くらいの割合で着破ったと考えられるのです。その着物というのは、この山中だと麻か藤布が多かったと思います。すると家族が五人いるとして、五人分の麻を作るか、あるいは山へ行って藤をとってきて、その繊維をあく出しして細かくさいて紡いで糸にし、それを機にかけて織る、ということ になると、着物一人分の一反を織るのにだいたい一カ月かかると見なければならない。五人分なら五カ月で、それを、働いている上にそれだけのことをしなければならないのです。

着物を買えば簡単ですが、買わない生活をしてとなると非常に自給がむずかしかったわけです。これが生糸になると、まゆを煮さえすれば繊維の長いのが続いているから、うんと能率も上ってくることになります。植物の皮の繊維をとって着物を織ることがどのくらい苦労の多いものであったか、そして多くの着物を補給することができなかったかがわかるのです。汚ない生活をせざるを得なかったということは、こういうことにあると思うのです。

『おあむ物語』の中のおあん様がまだ妙齢の娘だった頃に、腰までの着物一枚しか持っていなかったというのです。それでもお父さんは立派な医者で、大名に仕えて高三00石というのですから、当時武士の中でも中流以上の生活をしていた人だと見て良いのですが、 それでそのくらいの状態だったのです。それほど衣服というのは得られにくいものだったのです。今(一九七六年)『平将門』をNHKテレビでやっているけれど、あんなきれいな着物を着ていたなんてとんでもないことで、実際に当時の服装で出て来たら、これはたいへんなものだったろうと思うのです。それでは綿がなかったのかというと、あったのですが非常に貴重なものだったのです。」

宮本常一著 イザベラ・バードの「日本奥地紀行」を読む P95-P97より引用

常一は幕末の人口として次のような見解を述べています。

「私の考えており、また接しており、私自身も含めての問題から言うと、要するに日本人というのほとんどが百姓だったということですね。とにかく幕末の人口がだいたい三千三百万という。その中で三千万は百姓だと見ていいわけでございますね。要するに、それが土にへばりついたような形でいたのが少しずつ離れていって、つまり人口のふえた分だけ土から離れていって、都会を作り上げてきた。今日一億超えました中、七千万というのは、要するに土にへばりついておった中から離れて、農村とは別の世界を作っていった。それまでは都会というのは、東京、大阪以外に大きな町はなかったわけで、明治十三年ごろの芳武政表ですか、あれは百人以上が密集して住んだところというのを、数字を示して地名を上げておりますが、その中で、一応都会と見られる、たとえば家が千軒以上あるような、その人口を全部合わせて、ざっと計算してみたのですが、三百万ないのですね。だから明治初期の都市人口というのは三百万いなかったんだと言ってよいのじゃないか。

それで、今度侍というのはいったいどれくらいおったのだろうというので、いろいろ文献、たとえば毛利藩なんかわりあいしっかりしたものが残っているし、松本藩なんかも残っている。そういうものを、めぼしい藩で、藩民全体との割合を見ていって集計してみると、家族を含めて侍というのは百五十万ぐらいしかいなかったようで、非常に少ないのです。多いように見えてもその程度なのです。そして、今度は、あと百五十万ぐらいが町人ではなかっただろうか。ただし漁師なんていうものは百姓の中にいれられておりますから、人別帳なんかを見ても漁師としては出てこない。百姓の三千万の中には漁師も含まれている。しかしこの人数はそう多いものじゃない。」

「日本人を考える」 宮本常一著 P52-P53 2006年 河出書房新社発行 ISBN4-309-22449-0

私の考えでは洗濯も満足に出来ない百姓と、武士と町人を合わせた町場の人間とでは「砧」の使い方が異なっていたと思います。

_ 辻本 ― 2013/03/20 07:20

現在の日本では、ほとんど毎日のように洗濯しますが、江戸時代はおそらくそうではなかったでしょう。

砧の季語は秋ですので、秋に砧打ちをするものでした。これは当時の人々の生活スタイルと思われます。

すなわち夏には着物を解き、綿入れは綿を出して洗濯をする。

秋にこれらを砧打ちし、冬には着物を縫い直し、綿入れは元のように綿を入れて仕上げる。

そしてきれいに仕上がった衣類を準備して、正月を迎える。

このような生活スタイルを過ごしていたのではないかと思います。

この生活スタイルは、すべての人がやっていたわけではないのは当然ですが、当時の日本人生活のモデルとだったろうと考えています。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

「日本ではいまから三五O年ほどまえから綿が盛んに用いられるようになるまでは、絹をのぞいては植物の茎皮繊維を糸に紡いで織物にしたのである。そのうち麻が比較的多かったが、麻のほかに苧(からむし)・藤・楮(こうぞ)・しなのきの茎皮も利用された。

それらのものは、ごわごわとしているうえに重たくて、洗濯するにも手でもみ洗うには骨がおれたから、足で踏みつけて洗ったものである。また織って裁って縫うまえに、きぬたで打って布をやわらかにした。そうしなければ着られるものではなかった。きぬたをうつ音は昔の和歌にも、ずいぶん詠まれている。足踏み洗濯もまだところどころに残っている。そしておそらく昔は佐渡のように洗濯日というものがあって、村々の女たちがいっせいに水のほとりに出て着物を洗ったものであろうと思う。」

宮本常一著 「女の民俗誌」 岩波現代文庫 P241-P242より引用